日本の消費者物価指数

↓クリックすると拡大します↓

衆院財務金融委員会は、日銀の追加利上げ後に株価の暴落と円相場の急騰で金融市場が混乱したことを受け、閉会中審査を行いました。鈴木財務相と植田日銀総裁が出席。

植田氏は今後の金融政策運営について「金融資本市場の動向が、経済・物価の見通しやリスクに及ぼす影響を見極めつつ、見通し実現の確度が高まれば、金融緩和の度合いを調整する」と説明。乱高下した金融市場に関しては、「引き続き不安定で、当面は極めて高い緊張感を持って注視する」と強調しました。

8月上旬の株価急落につながった急激な円高進行については「世界的なドル安と、わたしどもの政策変更もあって、一方的な円安の修正が進んだ」との見方を示しております。日銀は2%物価上昇目標の持続的・安定的な実現の確度が高まれば、さらなる利上げを進める方針を示しており、植田氏は「基本的な姿勢に変わりはない」と答弁。その上で、2%目標が実現した場合、景気を熱しも冷ましもしない中立金利まで利上げする方針を示しました。中立金利は1.00~2.50%程度と推計されております。

鈴木財務相は参院財政金融委員会の閉会中審査で、政府・日銀が円安阻止に向けて実施した為替介入について「当時、投機的な動きが見られる中、過度な変動に対し適切に対応するために行ったものだ。その様な観点から効果があったと考えている」と説明しました。

鈴木氏は「為替相場は(経済の)ファンダメンタルズ(基礎的条件)を反映して安定的に推移することが重要だ。過度な変動は企業や家計の経済活動に悪影響を与える恐れがあり、望ましくない」と指摘。為替介入の狙いについて「為替相場の過度な変動に対しその安定を図る意義がある」と述べております。

また、超円安の責任を日銀だけに負わせることの是非を問われ、「金融政策から派生する出来事について、日銀の独立性があるとはいえ、政府はすべての責任を日銀に押しつけることは避けなければいけない」と述べております。

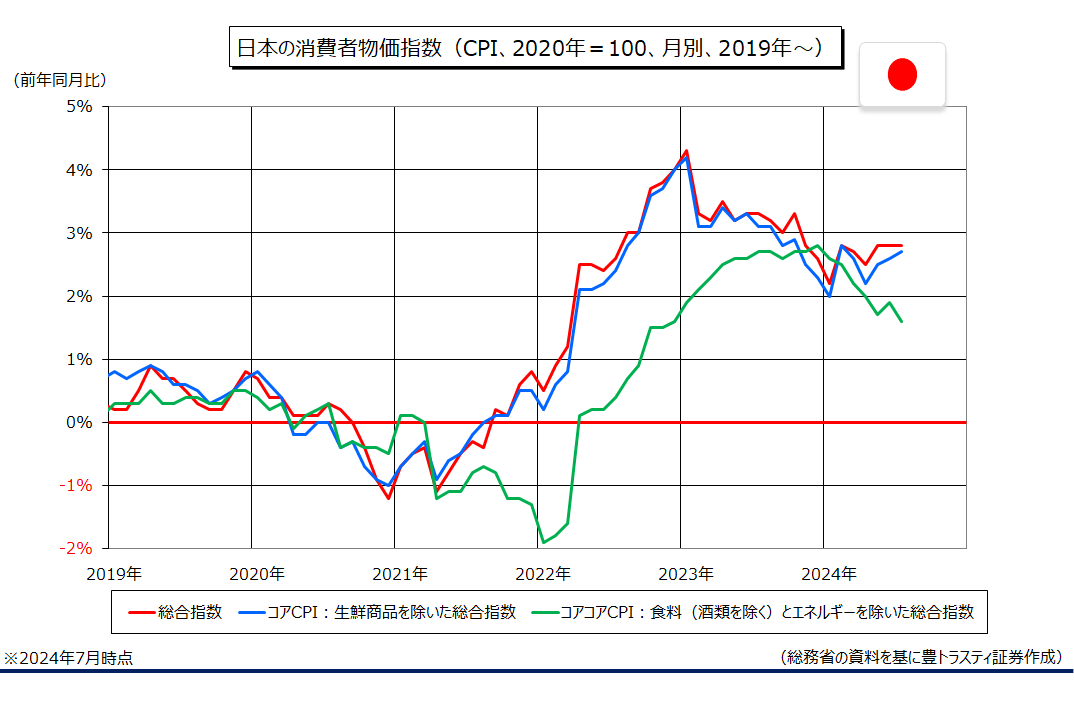

なお、総務省が発表した7月全国消費者物価指数(2020年=100)は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が108.3と、前年同月比2.7%上昇。35ヶ月連続で上昇となり、3ヶ月続けてプラス幅が拡大しております。生活実感に近い生鮮食品を含む総合指数は2.8%上昇、生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は1.9%上昇。

※豊トラスティ証券株式会社が提供する投資情報は、あくまで情報提供を目的としたものです。銘柄の選択、売買価格など投資にかかる最終決定は弊社の重要事項説明書を十分にお読み頂き、投資家自身の判断でなさる様にお願い致します。本資料作成につきましては細心の注意を払っておりますが、その正確性については保証するものではなく、万一その内容に誤りがあった場合、その誤りに基づく障害については当社は一切の責任を負いかねます。